2021年10月07日(月)

こんにちは、品川区議会議員松本ときひろです。

昨年7月から始まったレジ袋有料化について、小泉進次郎氏が環境大臣を退任したこともあり廃止論が出てきました。

■東スポ

小泉進次郎氏肝いり「有料レジ袋」廃止か 桜田義孝議員が新環境相に相談

私も、昨日の品川区議会決算特別委員会でこの問題を取り上げました。

環境省は、レジ袋有料化の目的について、「ライフスタイルの見直し」を掲げました。

しかし、これは検証困難な目的です。

ライフスタイルの見直しの結果プラスチックごみが減らないのなら、何のための消費者負担増なのかとなります。

年度単位で検証しようとしても、昨年はコロナ禍でもあり、ごみの量自体が増えたと言われています。

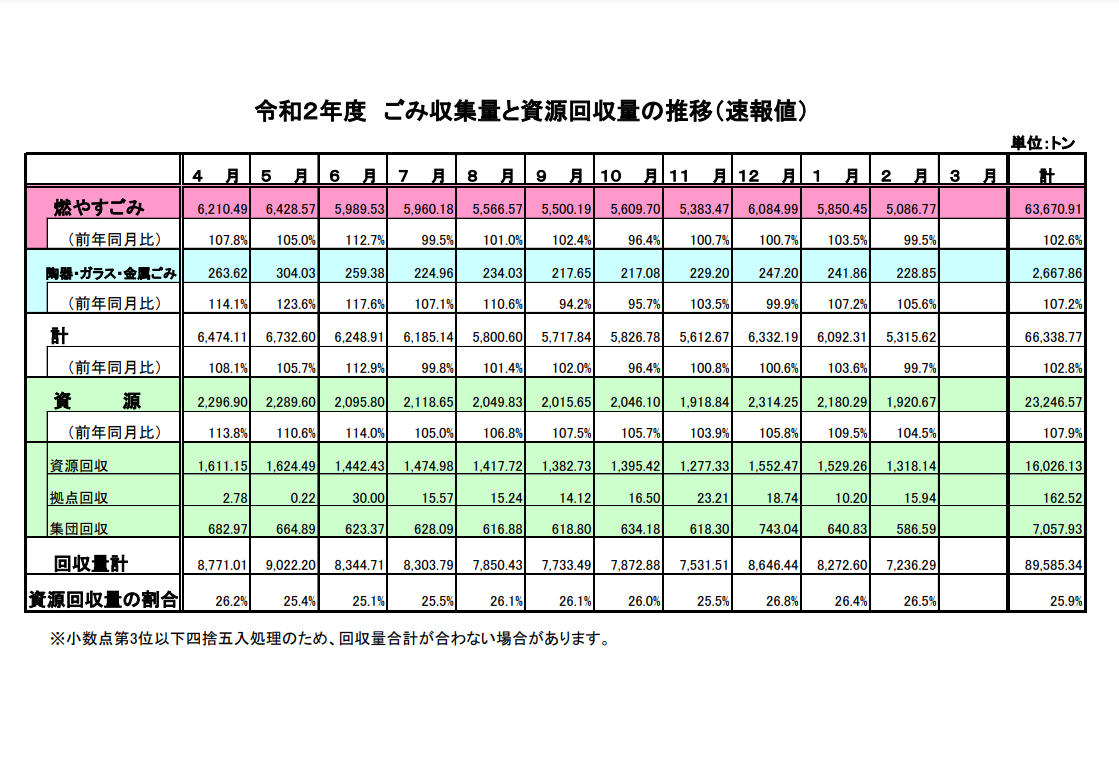

そこで、レジ袋を有料化した昨年7月前後の品川区のゴミの量を比較。

燃やすごみ、資源ごみ共にほぼ変化ありませんでした。

環境省は「有料化はレジ袋の使用量削減に大きな効果があった」と主張しています。

しかし、それはあくまでコンビニ等での辞退率の話です。

レジ袋は、家に帰ってすぐ捨てるのではなく、ごみ袋に使ったり、保管用に使ったりといった用途もあったと言われています。

有料化で、かえって取っ手付きのビニール袋の売上が伸びたという報道もあります。

■NHK

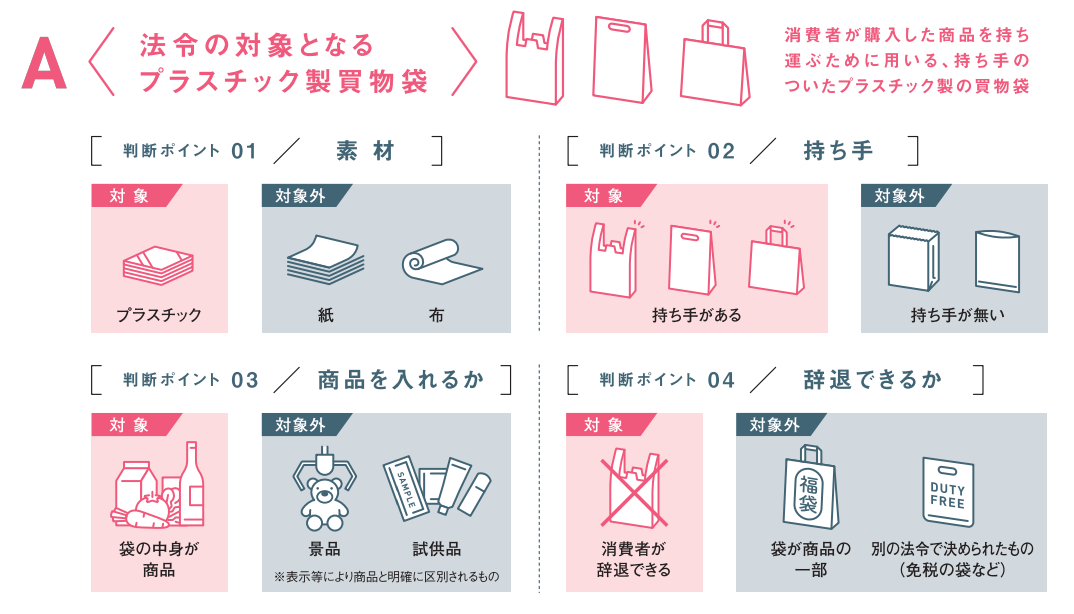

また、今回の有料化、ビニール袋全部が対象ではありません。

持ち手のないビニール袋は対象外です。

そのため、エコバッグの汁漏れ防止のために持ち手のないビニール袋を使う枚数が増えたという報道もあります。

■Business Journal

レジ袋有料化、逆にビニール袋消費量&プラごみ増えてる?企業にも消費者にもメリットなし

このような背景があるため、結局プラスチックごみ削減につながらなかった可能性があります。

一方で、エコバックを使う機会が増えたことにより万引きが増えたという報道もあります。

また、コロナ禍での負担増に、国民の一部にエコへの悪印象が広がる懸念もあります。

何のための有料化だったんだっけ?となってしまいます。

結局、問題の原因をきちんと分析せずに目的と手段を定めたことに原因があると考えます。

政府の「ライフスタイルの見直し」という極めて曖昧な目的は最初から責任回避的であったといえます。

有料化すればレジ袋をコンビニ等でもらう人自体は減るはずで、

「ライフスタイルは変わりましたか?」

と聞かれたら

「まあ、あまりレジ袋はもらわなくなったし、変わりました」

と答える人が多くなります。

でも、それで環境対策は前進したといえるでしょうか?

先述のように、プラスチックごみ自体減らなかったとしたら?

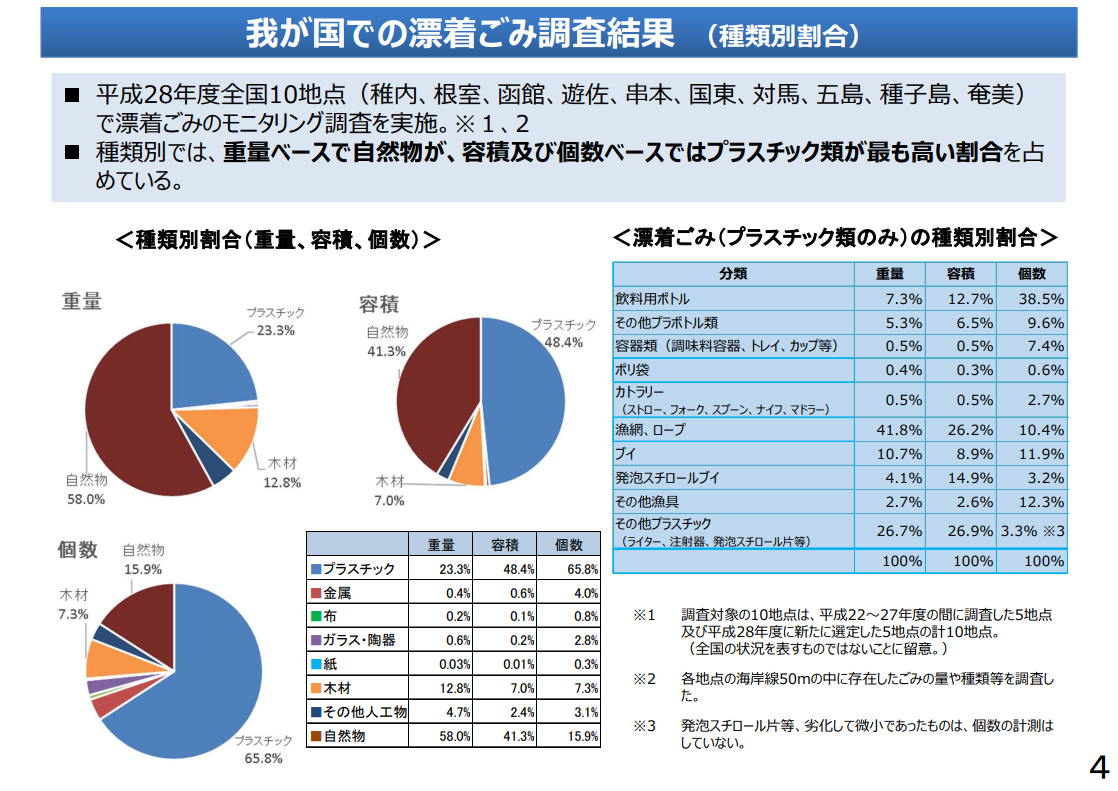

たとえば、真の目的が海洋汚染の防止、さらにいえば海洋生物の誤飲防止だったとしましょう。

海洋生物が誤飲するプラスチックごみのうちレジ袋はどの程度でしょうか?

■環境省「海洋ごみをめぐる最近の動向」

海洋汚染につながるプラスチックごみの中でレジ袋が占める割合が低ければ、

消費者の負担、店舗・店員の負担、政府の広報費用等をここまでかけるべきなのか、

リソースは有限である以上、もっと他の対策を採るべきではないか、となります。

また、レジ袋が減っても他のビニール袋消費が増えたら海洋生物の被害は減るでしょうか?

さらに、そもそもレジ袋は何故海に流れるのでしょうか?

きちんと回収されていれば海に流れないはずではないでしょうか。

街のゴミ箱を増やすということで歯止めにはならないでしょうか?

簡単に思いつくだけでも、目的達成のために考えるべきことがたくさん出てきます。

目的達成のために適切な手段を選ばなければ、遠回りになるばかりか、

問題が結局放置されることにつながりかねません。

こうした現象は、マンガ・アニメ・ゲーム規制論に似ているように思います。

規制論の理由としてよく挙がるのが

「暴力、性犯罪等の助長につながる」「青少年への悪影響」

等です。

しかし、日本より規制の厳しい欧米で、暴力、性犯罪等は減っているでしょうか?

だとしたらもっと別の問題に対処すべきではないでしょうか?

■朝日新聞

教会で性被害21万人超 仏でカトリック神父ら3千人関与との報告書

規制論を声高に叫んで満足している間に、根本的な問題はより深刻化しているかもしれません。

近年、「EBPM」(根拠に基づく政策立案)の必要性が叫ばれるようになりました。

今回のレジ袋有料化にしろ、たとえば香川県のネット・ゲーム規制条例にしろ、

政治家がこうした思考ができないと、国民に被害が及んでしまいます。