Policy

政策

品川区の特徴

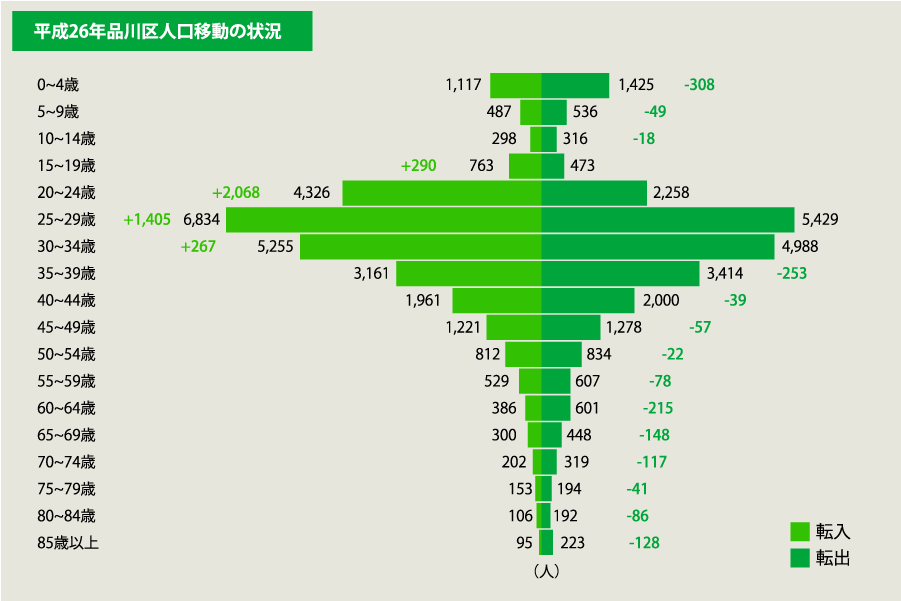

一言に品川区の特徴といっても様々なのですが、私は以下の人口移動状況(「品川区人口ビジョン」より)が現在の品川区の特徴をよく表していると考えています。

2014年のデータで少し古いのですが、分譲マンションの増加傾向等からみて、この傾向は今後も続くものと思われます。若い世代の転入超過が目立ちます。

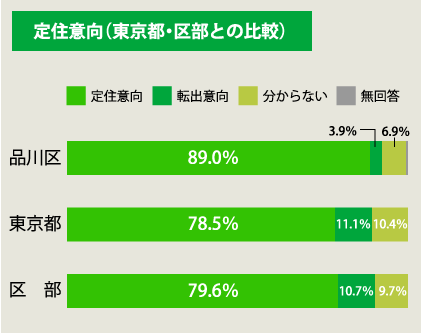

また、以下のように他区に比べて定住意向が高いのも特徴です(「第22回品川区世論調査報告」より)。

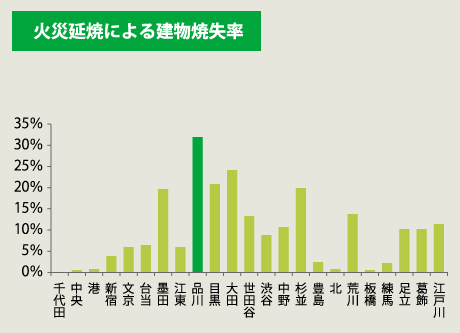

定住意向の高さから、住みやすい自治体と評価されていると思われる一方、災害との関係で重要な特徴もあります。マグニチュード7.3の東京湾北部地震が冬の18時(風速8m/s)に起こった場合、火災延焼による建物消失率は、品川区が都内トップと想定されています(「首都直下地震等による東京の被害想定」より)。

木造住宅密集地域の整備が必要と言われている所以です。また、先ほどの若い世代の転入超過と併せて考えると、比較的地元出身者の多い町会による災害訓練だけではなく、普段訓練に参加できない人たちを想定した対策も必要になります。

上記は一部の特徴にすぎませんが、このような特徴を踏まえた課題の抽出と政策が必要と考えています。以下は私が考える政策の一例です。品川区議会の内外で提言していきたいと考えています。街頭活動等でご意見をいただくこともありますので、今後も政策は増やしていきたいです。

行財政改革で財源捻出!住民サービス向上へ

水道料金減額など物価高騰で苦しむ全ての区民に届く家計支援

新型コロナ禍、物価高騰が続く中、国から交付金がばら撒かれました。ですが、それで支援を受けることができた人はどれだけいるでしょうか?品川区による支援は一部の人達に集中し、仕事時間を増やしたり、家計を切り詰めたりした区民には届いていません。徹底した行財政改革で財源を捻出し、区民負担軽減、住民サービス向上のために使います。

- 東京都水道局と連携し物価高騰下の水道料金を区の予算で減額

- 粗大ごみ処理手数料減額

- 事業系有料ごみ処理券値下げ

- 区民保養施設整理などによる財源捻出

- 自治体債権の一元管理化、部門横断一括発注、手続きのオンライン化など行政の効率化

- 区有施設を活用した広告事業(歳入確保策)

- 脱印鑑、ペーパーレス化

- 行政評価・事務事業評価の活用、行政の見える化でムダを見直す

- 議選監査委員廃止、外部監査制度を導入

- 議員報酬2割カット(実現するまで手取り月額報酬の2割を自主カット)

- 区役所の建替え問題は豪華な新庁舎ではなく、少子化、DX時代に合った規模に計画見直し など

こども達が自ら考え、選択できる教育と

PTAなどの保護者負担の軽減

品川区の、そして日本の成長にはこども達への投資が不可欠です。激動する社会の中で、自ら考え、選択できる大人になるための教育を推進します。また、フルタイム共働き、ひとり親家庭などを想定した現役世代支援策を提言します。

- アクティブ・ラーニング(グループワーク、ディベートなど)で考える力を養う

- 校則のインターネット公開、生徒による校則見直しなど、こどもが自ら学校を選択、変えられる環境へ

- 家庭の事情などで学習機会の少ない児童・生徒に対し民間教育事業者による学習支援

- ICT教育、金融教育、キャリア教育、イデオロギーを排した憲法・法教育

- スクールローヤー、ソーシャルワーカー、カウンセラーによるいじめ、児童虐待の早期発見・対処

- いじめには出席停止など厳格な対応を採りつつ、希望被害者には転校支援(制服、学用品など)

- 所得制限のない子育て支援

- PTA負担の軽減

- 一時保育、病児・病後児保育、休日保育、夜間保育拡充

- バリアフリートイレ、男性トイレのおむつ交換台増設

- 特別な支援が必要なこどもへの就学・就労サポート強化 など

区の課題を区民と連携・共有し解決!

カフェのある公園、交流・活動支援の場としての図書館新設など

活気あるしながわへ

山積する行政課題。役所の中だけで考えていては限界があります。民間企業、区民と課題を共有し、活気ある品川区へ。また、区の会議に出ていると、若者向けの政策なのに若者の参加者がゼロという場面が多々あります。柔軟な発想を取り込むべく若者の区政参画を促します。

- 区の課題をオープンにして民間企業、区民から解決策を募り共同で解決(オープンイノベーション)

- Park-PFIを活用したカフェのある公園、インクルーシブ公園、イベント支援など魅力ある公園づくり

- 区有施設の老朽化問題には公民連携で区民ニーズにあった施設へ転換

- 交流・活動支援の場としての図書館新設(武蔵小山エリアなど)、電子図書館拡充

- 企業や研究機関とコラボした自動運転、介護補助アシストスーツなどの実証実験で成果を区民に還元

- 空き店舗と地域起業家のマッチング促進、事業承継支援

- 個人事業主などの学び直し(リカレント教育)、スキルアップを支援

- 審議会など区の会議に若者枠を設け柔軟な発想を区政に反映

- 地域貢献をすることで返済を免除する奨学金で若者の町会・自治会、地域コミュニティ参画促進

- 表現の自由は日本の成長戦略との視点でアート、エンタメの場を確保 など

振り込め詐欺対策、シニア起業推進、独居高齢者支援など

長寿社会を健康に、アクティブに

長寿化する日本。これまでの「老人」のイメージを変えてアクティブなセカンドライフを過ごせるしながわを目指します。同時に支援が必要な方々のための施策を提起します。

- 品川産業支援交流施設(SHIP)と連携した地域課題を解決するシニア起業を支援

- コミュニティバス網の整備

- 学校の校庭や公園を活用し、世代を超えて日常的に運動ができる機会を確保

- シニア世代の知見をこども達に伝授、こども達からスマホ・アプリの使い方を学ぶ世代間交流機会創出

- 振り込め詐欺の体験訓練、AIを活用した対策などで特殊詐欺被害を撲滅

- 行動経済学の知見を活かしたがん検診の受診率向上

- 60歳からの健康寿命をのばす料理教室

- 老老介護、独居高齢者、認知症高齢者のサポート事業強化 など

首都直下地震、交通事故、弾道ミサイルから

区民を守る災害・安全対策

避けられない首都直下地震。これまでの品川区のスタンスは自助重視、他自治体と足並みをそろえる消極姿勢でしたが、それでは取り返しのつかない被害に。特に品川区は高層マンションが増える一方、木造住宅密集地域も抱えています。地域特性に合った積極的な防災対策が必要です。

- 災害時にとるべき行動・NG行動、防災資機材の使い方を動画で積極配信

- 避難所、防災資機材の場所を路面標示し、災害時の行動を見える化

- 震災時、ドローンによる高層マンションなどへの支援物資輸送体制構築推進

- 集合住宅の災害備蓄品、発電設備設置支援

- マンション防災マニュアル作成支援

- 沿岸部の冷蔵倉庫業者と震災時の冷蔵食品提供協定(災害廃棄物削減にも直結)

- 木造住宅密集地域からの移転先確保

- 高齢や障がいでお一人での避難が難しい方の避難計画策定支援

- ビックデータ解析で交通事故が起きやすい場所を特定、凸部(ハンプ)設置などで事故防止

- 交通事故ヒヤリハット地図の普及促進

- 弾道ミサイル着弾を想定した避難訓練、シェルター設置

- 鳩、ネコのフン被害防止

- マスク強要も、脱マスク強要もしないウィズコロナ対策 など